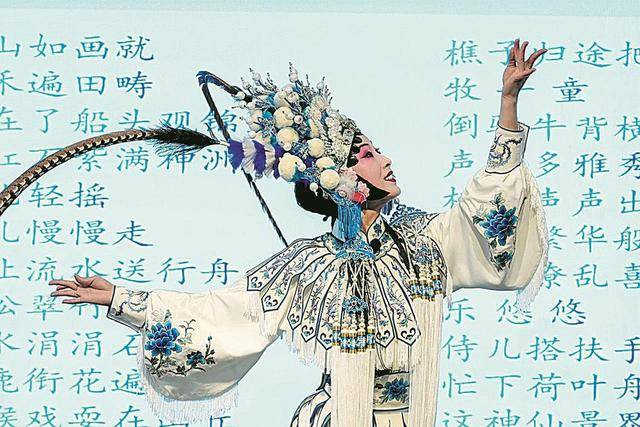

陳巧茹弟子李玲琳演出川劇經典折子戲《別洞觀景》

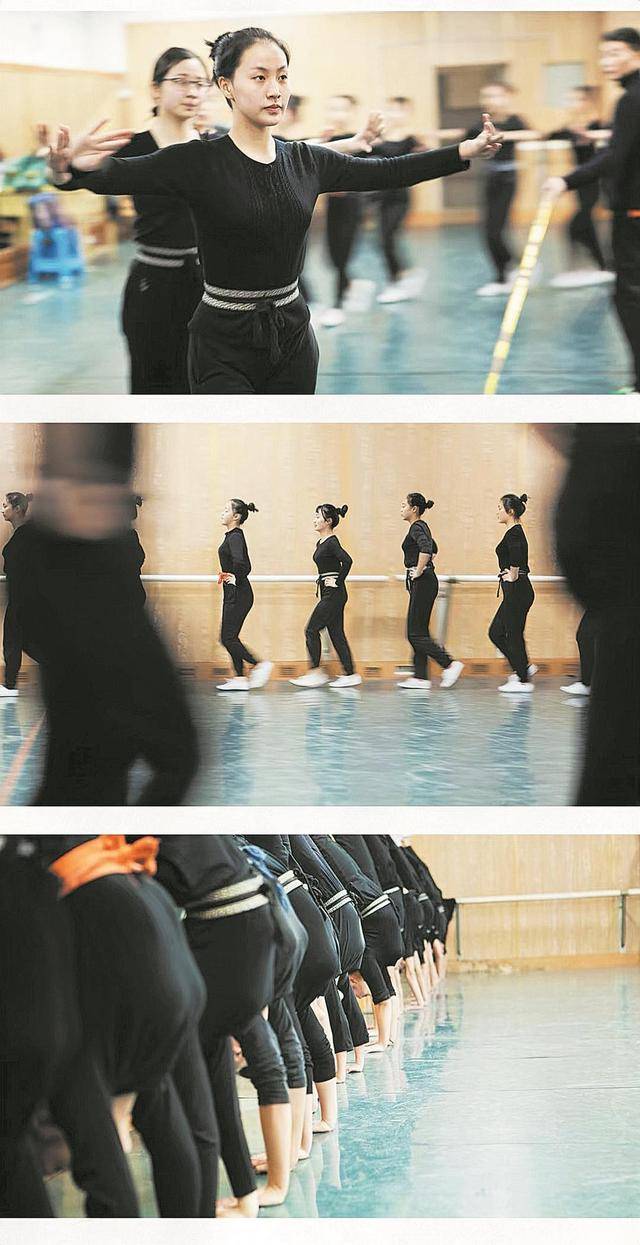

少年班練功日常

一聲高腔,要響亮且韻味悠長;一個臺步,需輕盈又不失沉穩;一段表演,要情感真摯、細膩入微……新年伊始,成都市川劇研究院川劇少年班的同學們迎來入學后的首次期末考試。陳巧茹、王玉梅、王超等名家坐鎮,從聲、臺、形、表等多維度考察、挖掘川劇“小孩哥”“小孩姐”們的潛力與特點,為他們的未來出謀劃策。

去年底,成都市北新實驗小學川劇藝術傳承少年班的孩子們登上中國校園戲劇節的舞臺,帶來的川劇表演《夢回百戲圖》獲得了臺下觀眾的掌聲和贊美。

在川劇舞臺上,越來越多的“10后”小孩哥、小孩姐開始散發光芒,盡管他們的聲音還稍顯稚嫩,招式也很青澀,但在唱念做打間,已初顯川劇底蘊。

高腔開口脆,水袖迷人眼,如今,在川劇世界里,不僅舞臺上出現了越來越青春的面孔,舞臺下也坐滿了年輕觀眾。在數字技術的助推下,川劇與當代年輕人的距離被無限拉近,越來越多年輕人的“川劇基因”開始覺醒,他們走進劇場,感受老祖宗的審美。

300年川劇,如今正青春。

戲臺上下青春面孔涌現

2025新年伊始,成都市川劇研究院委托成都市文化藝術學校培養的川劇“娃娃班”迎來了入學后的首次期末考試。考試現場,40余名小孩哥小孩姐雖學戲時日不長,唱、念、做、打略顯青澀,但他們全力以赴,邁出走向川劇舞臺的第一步。有幸現場觀摩的一位家長感嘆:在不到4個月的時間里,通過老師們負責、用心、專業的教學,孩子們在禮儀、功課上的收獲和成長肉眼可見;考場上的每一個孩子,眼神中都透露出無比的重視和認真。“眼睛濕潤了好幾次。”

川劇“娃娃班”上一次招生還是2012年,光陰流轉,當年招收的一批“娃娃班”學生中,黃凌暄、鄧方園等已經成為非常優秀的青年演員,在一些大戲中承擔重要角色。為了讓新一批“娃娃班”學生打下扎實的“童子功”,市川劇院請到了名角大師進行“傳幫帶”,相信不久的將來,在各大川劇舞臺上將看到小孩哥小孩姐獨當一面的身影,聆聽他們唱響川劇的時代新聲。

在成都市北新實驗小學表演的川劇《夢回百戲圖》中,五年級學生廖梓伶有著不少戲份,在舞臺上自信大方,動作做得有模有樣。她還沒上小學的時候,在父母的帶領下,第一次走進劇場看川劇,對川劇的第一印象卻算不上太好。“咿咿呀呀的唱腔、紅紅白白的花臉,我當時不明白為什么川劇演員要把臉涂得那么花。”但同時,一顆川劇的種子在廖梓伶心中悄悄埋下了,她十分好奇:“舞臺上的演員在演什么?”

去年3月,中國戲劇梅花獎“二度梅”獲得者陳巧茹將工作室落在了北新實驗小學,并成立了川劇藝術傳承少年班。在開班之初,廖梓伶便主動報名了,她想要去探索小時候埋下的那顆種子。

此后半年多的時間里,廖梓伶每天都會去“川劇班”報到,現在她一招一式做得有板有眼。廖梓伶說,其實“川劇班”里的很多學生都和她一樣,最初都不了解川劇,有的甚至從沒看過川劇,但是在學習表演后,大家都成為川劇的“迷弟迷妹”,還有不少學生以后想成為專業的川劇演員。

在“10后”成長的同時,“95后”“00后”已經在舞臺上挑起了大梁,成為川劇傳承發展的生力軍。去年第六屆川劇節上,新版川劇《塵埃落定》獲得了戲迷的贊賞,業界學者、專家的高度認可。其中,由成都市川劇研究院“95后”演員李玲琳飾演的塔娜活潑可愛,一顰一笑都給觀眾留下深刻印象。

同樣是在第六屆川劇節上,開幕大戲《芙蓉花仙》飾演男主角陳秋林的青年演員王子豪,甩發、倒僵尸、褶子功、扇子功等絕活駕輕就熟,表演細膩溫潤,將人物刻畫得入木三分;《報恩記》里扮演女主角竇素衣的李燦剛滿19歲,她是年輕一批的“瀘州河”川劇職業傳承人,這部劇也是她畢業后出演“女一號”的首場大戲……

與此同時,越來越多的年輕觀眾主動走進劇場看川劇。位于成都成華區的三花川劇團劇場每天都有川劇的折子戲表演,劇團負責人“大花”伍玉觀察到,以往,臺下觀眾大多是喝著蓋碗茶的老一輩川劇票友,而如今臺下的觀眾大多是年輕面孔,還有不少孩子來看川劇。臺上年輕演員唱,臺下年輕觀眾看,川劇的未來愈發清晰可見。

新技術賦能川劇變臉

“90后”“國風變裝”達人朱鐵雄曾發布的一條包含川劇變臉吐火元素的視頻,傳播量達8816萬次,點贊量329.5萬次。

成都大運會開幕式上,川劇變臉方陣最后一張臉譜“熊貓花花”引發熱議,#花花也參加大運會開幕式了# 瞬間登上微博熱搜,閱讀量破億。

互聯網時代,在新技術的加持下,川劇正在“變臉”,吸引著眾多年輕人的關注。傳播方式的革新讓更多人看見了古老的川劇。三花川劇團曾一度瀕臨倒閉,但轉機發生在2023年9月。一條名為“探訪‘三花’劇團開放式化妝間”的短視頻在網絡上爆火。短短三個月,三花川劇團通過網絡平臺賣出2.5萬張票,幾乎是過去兩年多的總和。此后一段時間,劇團演出場場爆滿,依靠網絡,老川劇團迎來了新生。

當下,在各大社交平臺上,許多和川劇有關的視頻接連出圈——在B站,學川劇的年輕人用短視頻記錄練功日常,分享的川劇絕技硬控網友;在抖音平臺,各大民間劇團的精彩演出成了流量密碼,評論點贊數輕松過萬……網絡將川劇的種子撒向了更多角落,讓無數觀眾認識川劇、了解川劇、愛上川劇。

此外,專業院團和川劇名家也開始積極擁抱互聯網。去年,成都市川劇研究院舉辦《名角DOU來了——天府戲游記》主題戲曲直播活動,川劇名家劉蕓、陳巧茹、劉誼、王玉梅、王超、虞佳6位梅花獎獲得者,攜手川渝兩地優秀戲曲演員和非遺藝術家帶來精彩表演。3個小時的精彩直播,吸引了超過700萬觀眾云賞蜀腔蜀韻,總點贊次數破20萬。

同時,陳智林、陳巧茹、肖德美等川劇名家也紛紛開通了短視頻賬號,分享經典川劇片段,在評論區與網友互動,拉近與觀眾的距離。

真正“看懂”川劇是一個多維度、深層次的藝術體驗過程,涵蓋了對表演技藝、美學價值、哲學觀念乃至民族精神的全面理解和感悟。面對這樣一門博大精深的藝術,只有從娃娃抓起,將科普真正做起來,才能將川劇永恒地傳承發展下去。

去年9月1日,《四川省川劇保護傳承條例》正式施行,《條例》分別從人才培養、職稱評定、薪酬激勵、社會保險、轉崗就業等方面作出規定。10月,成都非物質文化遺產保護中心木偶皮影劇團副團長潘祎在成都錦城學院開始拍攝成都皮影演示示范,這是由成都市委宣傳部組織開展的“成都市戲曲進校園工程”慕課。一方白幕,一盞明燈,兩個俏皮小人騰挪跳躍間,將曲折壯闊的故事呈現于觀者眼前……

所謂慕課,就是通過視頻展演展示的方式,為中小學生們展現成都非遺戲曲的精彩和深厚文化內涵。成都市創新拍攝上線戲曲慕課以來,廣邀戲曲大家名家、青年傳承人擔任主講教師,讓孩子們可以隨開隨學,為川劇傳承發展開辟了新路。

將數字技術運用于表演中,也是近年來川劇的一大突破創新。成都市首屆“蜀戲冠天下”川劇晚會,全息投影之下,3000年古蜀文明穿越時空,三星堆文明、金沙文明的金面具與川劇變臉絕活之間的文化脈絡歷歷在目,巨大的全息金面具與川劇臉譜讓觀眾的震撼溢出屏幕。

杭州師范大學文傳學院戲曲專業教授郭梅表示:“當下,在新媒體、新技術的影響下,傳統文化獲得了全新的傳承與發展機遇。換言之,用新媒體推廣普及戲曲,正當其時。”

人在,川劇的魂就在,傳承和發展的動能就在。未來,一定會有更多鮮衣怒馬的少年郎唱響五腔。